近日,中国农业科学院农业资源与农业区划研究所在干旱对植物地上生产力影响方面取得了突破性进展。资划所与科罗拉多州立大学、北京林业大学等全球28个国家126家单位的科研人员合作,探讨了干旱的强度与持续时间将如何共同作用,决定全球脆弱生态系统的命运,相关研究成果发表在《科学》(《Science》)上。

气候变化背景下,干旱事件的持续时间和强度不断增加,其对陆地生态系统初级生产力的影响备受关注。然而,干旱强度与持续时间在全球尺度上对生产力的交互作用尚不清楚。

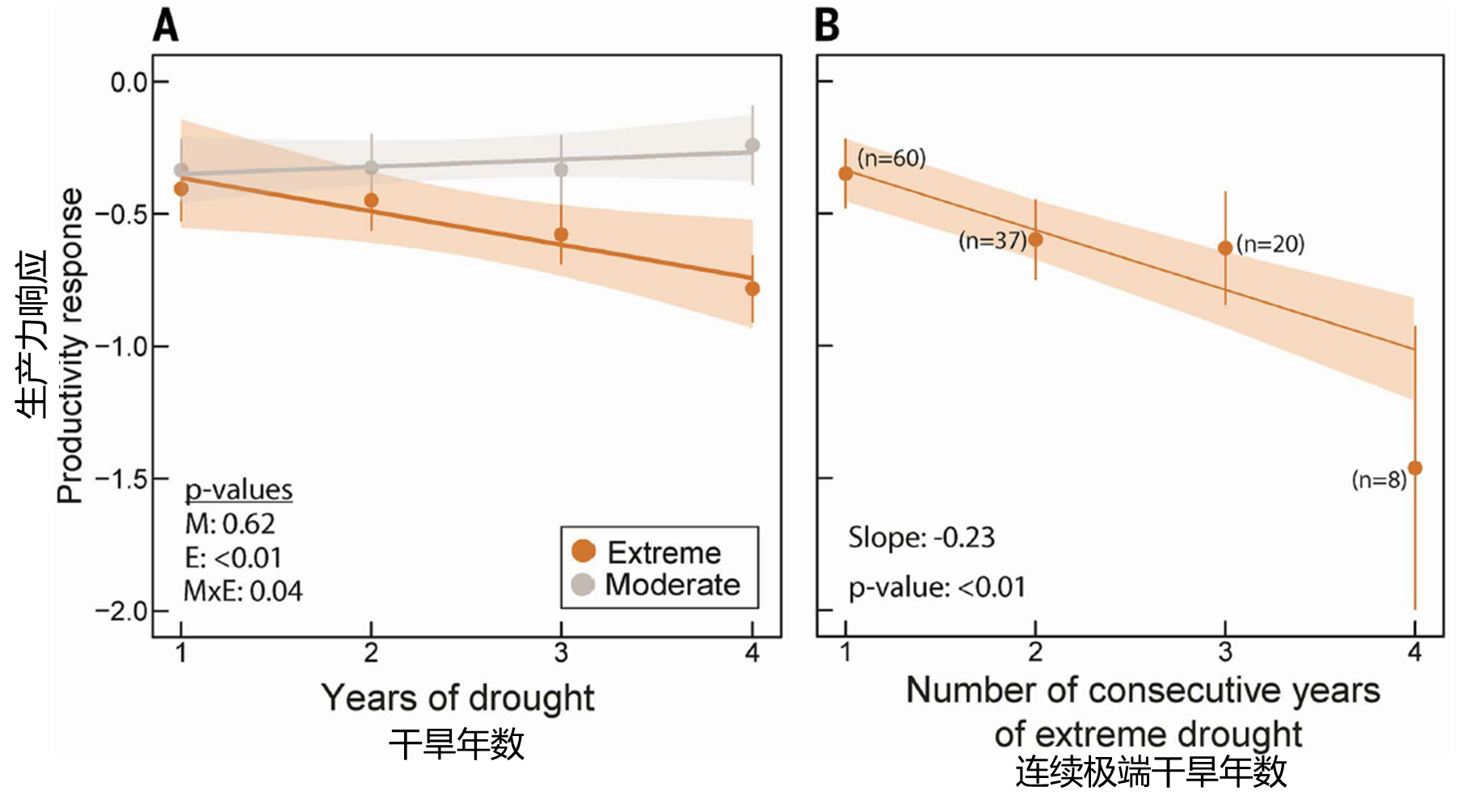

该研究根据养分-干旱网络(NPK-Drought Network),在74个草原和灌丛生态系统中量化了干旱强度和持续时间对植物地上生产力的综合影响。研究发现,部分生态系统在多年干旱中总体上表现出一定的“适应”能力,但当干旱达到极端程度(即百年一遇或更严重)时,这种适应性便不再存在。与第一年相比,连续四年的极端干旱使生产力损失增加约2.5倍。这一结果意味着,如果未来干旱的持续时间和强度同时增加,生态系统可能会发生根本性转变——从在长期干旱中维持较低但稳定的生产力,转向生产力急剧下降。研究为预测未来气候变化背景下陆地生态系统对干旱的响应提供了重要科学依据,并为应对气候变化和开展草原生态系统适应性管理提供了理论支撑。

干旱持续时间对中等和极端干旱强度下生产力响应的影响

中国农业科学院农业资源与农业区划研究所土壤培肥与改良团队吴红慧研究员、博士后徐翀,农业布局与区域发展团队杨亚东研究员、草地生态遥感创新团队柯玉广博士是论文共同作者,庾强研究员是论文共同通讯作者(现工作于北京林业大学)。本研究得到国家重点研发计划(2022YFE0128000, 2022YFF1300603)、国家自然科学基金(32171592, 32061123005)、北方干旱半干旱耕地高效利用全国重点实验室、农业农村部耕地质量监测与评价重点实验室等支持资助。并得到内蒙古呼伦贝尔草原生态系统国家野外科学观测研究站、科尔沁草原生态系统国家定位观测研究站、锡林郭勒草原生态系统国家野外科学观测研究站、乌拉特荒漠草原研究站、西藏那曲高寒草地生态系统野外科学观测研究站、四川若尔盖高寒湿地生态系统国家野外科学观测研究站、宁夏农牧交错带温性草原生态系统定位观测研究站、山西右玉黄土高原草地生态系统国家定位观测研究站和青海海北高寒草地生态系统国家野外科学观测研究站的大力支持。

文章链接:https://www.science.org/doi/10.1126/science.ads8144