近日,中国农科院资源区划所肥料与施肥技术团队何萍研究员课题组在马铃薯绿色高效生产方面取得重要突破。相关成果以“Rotation reshapes sustainable potato production in dryland by reducing environmental footprints synergistically enhancing soil health”为题发表在中科院一区Resources, Environment & Sustainability期刊上。

可持续的农业生产在平衡经济效益与环境效益方面面临重大挑战,尤其在中国西北生态脆弱的干旱地区。西北地区马铃薯种植面积占全国40%以上,近年来,由于耕地面积有限和马铃薯较高的经济回报率,连作的种植模式越来越普遍,然而,干旱和连作障碍导致土壤退化、产量下降、环境排放居高不下等问题突出。如何在脆弱旱地生态系统中实现“高产—稳产—低碳”成为区域农业可持续发展的核心难题。

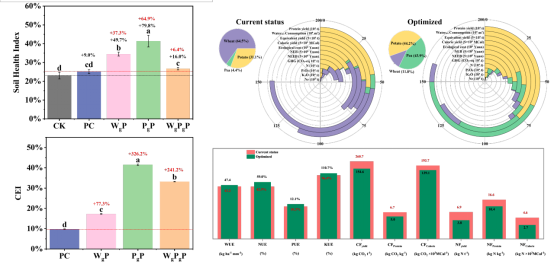

本研究选取西北旱作农业区典型中低肥力土壤(占比85%),开展了为期10年的田间定位试验,设置马铃薯连作(PC)、小麦/绿肥-马铃薯(WgP)、豌豆/绿肥-马铃薯(PgP)及小麦/绿肥-豌豆/绿肥-马铃薯(WgPgP)轮作模式。研究结果显示:土壤矿质氮、微生物量氮和速效磷是影响土壤健康指数的主要因素;与马铃薯连作相比,轮作通过改善土壤理化性质,土壤健康指数提高了6.5%-62.7%,进而提高了下茬马铃薯产量(15.0%-38.2%)、水分利用效率(19.5%-31.3%)、净经济效益(30.6%-41.9%)和净生态经济效益(14.8%-57.9%)。轮作通过提高土壤固碳量进而使GHG排放量降低了33.6%-59.3%。综合效益评估表明豌豆/绿肥-马铃薯为旱作农业区马铃薯最佳轮作模式;通过调整作物种植结构,每年可增产0.2%-41.6%,节约9.0万吨养分和16.5亿吨水分消耗,减少81.5万吨的GHG和8.0万吨的Nr排放,实现农户增收46.2%,生态效益提升68.5%,为区域农业可持续发展和实现农业碳中和提供了科学决策依据。

该研究由谢汉友博士(第一作者)与何萍研究员(通讯作者)联合甘肃省农科院旱作所完成,获北方干旱半干旱耕地高效利用全国重点实验室、国家农业重大科技项目智慧施肥(05)、国家自然科学基金(32272822、32260550)和国家马铃薯产业体系(CARS-09-P31)等项目支持

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.resenv.2025.100247