近日,中国农业科学院农业资源与农业区划研究所耕地质量保育创新团队综合同步辐射、高分辨电镜等技术揭示了铁掺杂碳酸钙矿物表面磷素形态的分层转化机制,在分子水平上解答了华北地区粮食稳产高产依赖磷肥大量施用以保持土壤磷高活性但导致磷富集的矿物界面化学驱动机制。相关研究成果以“Iron-Tuned Depth-Dependent P Transformation on Calcium Carbonate Coprecipitates: The Impact of Fe and P Loadings”为题,发表于中科院一区Top期刊《环境科学与技术(Environmental Science & Technology)》上。

磷(P)是植物生长不可或缺的营养元素,但过量磷素会引发水体富营养化、生物多样性降低等一系列环境问题。在石灰性土壤中,P的有效性与迁移性主要取决于碳酸钙吸附及共沉淀作用。由于碳酸钙结构不稳定性,很可能与Fe3+结合,形成铁掺杂碳酸钙共沉淀物(CCCFe)。然而,目前关于Fe的掺入如何影响CCC微观结构,以及CCCFe对P的固定机制,仍有待进一步明确。

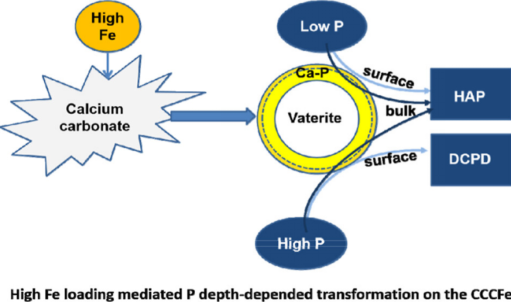

本研究以石灰性土壤中的主要活性矿物——碳酸钙为研究对象,结合土壤中Fe掺杂碳酸钙普遍发生现状,综合利用P K边XANES TEY/FLY光谱技术与球差校正扫描透射电子显微镜(Cs-STEM)技术,从分子水平揭示了低Fe和高Fe负载量下(分别记为CCCF₁和CCCFₕ)P在CCCFe上的分层转化规律。主要发现:(1)高Fe负载量会抑制CCC中方解石的形成,却有利于球霰石的生成,同时促进P的固定;(2)在低P浓度下,CCCFh表面主要形成羟基磷灰石,活性低;而在高P浓度下,CCCFh表面主要形成磷酸氢钙,活性高;从而在分子水平上阐明了华北平原石灰性土壤依赖磷肥大量施用以保持土壤P养分高活性的矿物界面化学驱动机制。

中国农业大学农学院刘瑾副教授为第一作者,中国农业科学院农业资源与农业区划研究所杨建军研究员为通讯作者。研究得到了北方干旱半干旱耕地高效利用全国重点实验室、国家重点研发项目(2023YFD1501300)、国家自然科学基金项目(42277327;42277024)、国家现代农业产业体系岗位科学家项目(CARS-03)以及中央级公益性科研院所基本科研业务费专项(No.Y2025YC83)等项目的共同资助。

【引文方式】:

Jin Liu, Junfeng Zhou, Meili Sun, Mengqiang Zhu, Yuhang Zhao, Jun Xu, Tianwen Chen, Mohsen Shakouri, Lei Zheng, Peng Sui, Yuanquan Chen, Jianjun Yang*. Iron-Tuned Depth-Dependent P Transformation on Calcium Carbonate Coprecipitates: The Impact of Fe and P Loadings. Environmental Science & Technology, 2025,59(29):15151-15158.

【原文链接】:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.5c01977