近日,中国农业科学院农业资源与农业区划研究所土壤培肥与改良团队在酸性红壤碳循环研究方面取得进展,相关成果以“Sensitivity of Soil Organic Matter Priming to Warming Depends on Diurnal Temperature Cycle”为题,发表于中科院一区Top期刊《Journal of Agricultural and Food Chemistry》。

长期以来,温度被认为驱动土壤碳矿化的关键环境因子,恒定温度条件下测定的温度敏感性被广泛用于预测碳循环过程。然而,自然界土壤每天都经历昼夜温度波动,这种周期性变化可能深刻影响微生物群落与酶活性,从而影响碳矿化速率及其温度敏感性,但其方向和机制至今缺乏共识。与此同时,农业土壤中普遍存在的易分解有机物(如根系分泌物)输入,会引起土壤碳矿化的激发效应,进而影响土壤碳库稳定性。目前,温度波动如何影响酸性红壤碳矿化及激发效应、以及二者的温度敏感性尚未开展系统研究。对此,本研究首次将±5℃昼夜温度波动情景引入酸性红壤碳矿化模拟实验,并结合13C稳定同位素示踪与高通量测序,系统揭示了土壤碳矿化温度敏感性对温度波动的响应及其微生物驱动机制。

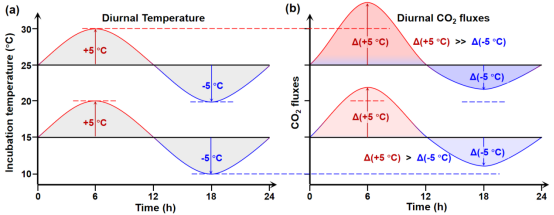

研究发现,温度波动显著提高了酸性红壤碳矿化速率,这一现象可能源于微生物对温度变化的“非对称响应”—升温阶段活性快速增强,而降温阶段下降较慢,导致昼夜循环内碳释放增加。进一步分析表明,温度波动引起真菌α多样性下降、纤维二糖水解酶活性增强,二者共同驱动了碳矿化及其温度敏感性的升高。在模拟外源有机物(如葡萄糖)输入条件下,温度波动不仅增强了土壤有机碳矿化的激发效应,还显著提高了其对温度变化的敏感性,这意味着在未来气候变化和农业管理措施的双重影响下,酸性红壤的碳库稳定性可能面临更大挑战。该研究结果也为精准预测气候变化背景下农田土壤碳循环提供了新视角。

图1 温度变化模式及CO2通量对昼夜温度波动非对称响应概念图

中国农业科学院农业资源与农业区划研究所肖琼博士为该论文第一作者,张文菊研究员为通讯作者。研究得到了北方干旱半干旱耕地高效利用全国重点实验室、中国农业科学院耕地科学中心任务及国家自然科学基金等资助。

原文链接:https://doi.org/10.1021/acs.jafc.5c03674